临沂小饭店老板抖音拍个菜,被罚45万:这波操作,谁看了不愤怒?

本文作者:老杜145 文章转载自:知灼 (微信公众号)

这年头,老百姓做个小买卖以及开个小店是真不容易。

起早贪黑剁肉馅,油盐酱醋算成本,好不容易琢磨出道招牌菜,想在短视频上露个脸招揽客人,结果镜头还没捂热乎,一张45万的罚单从天而降——

山东临沂这位黄兰老板的遭遇,活脱脱把《舌尖上的中国》拍成了《舌尖上的惊吓》。

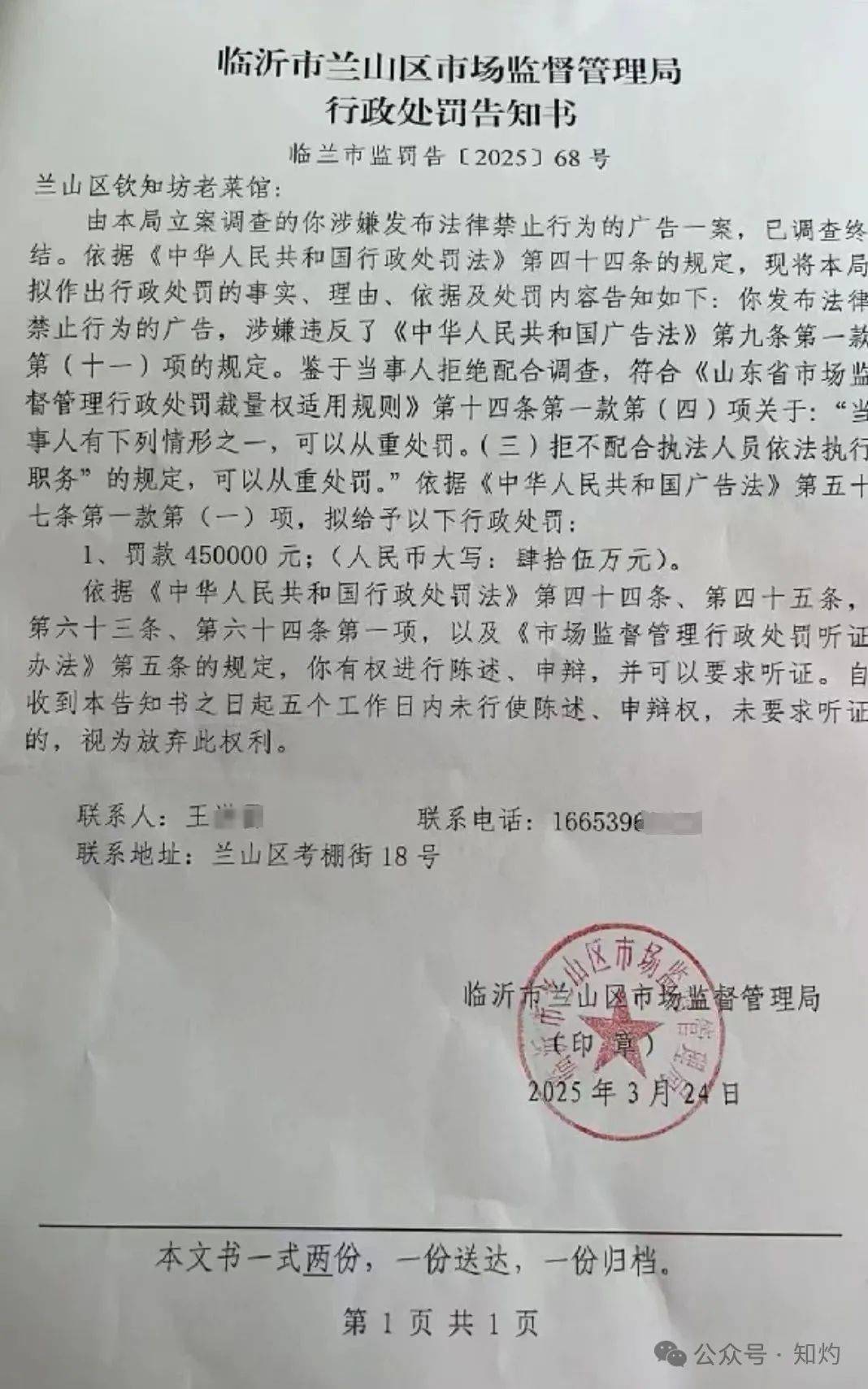

据沈阳晚报“指尖新闻”的报道,山东临沂市的黄兰(化名)自己随手拍摄的一段菜品视频,竟被临沂市兰山区市场监督管理局认定为“违法广告”,而且下发了拟罚款45万元的《行政处罚告知书》。

对此“天价处罚”,店主瞬间蒙了。

按他说,小店一年也赚不了多少钱。就因为在短视频平台发菜品介绍,就被罚45万元。

难不成领导们都穷疯了?

展开全文

如此过分的处罚,结果可想而知。

截止本文发布前,指尖新闻的这篇报道以及词条“临沂一饭店老板发视频遭45万罚单”,已冲进微博热搜第八。

尽管如此,还是先心疼老板三秒钟。

咱就说,拍个菜能拍出啥“违法广告”的花活?是给辣椒标了“能治感冒”,还是给红烧肉颁了“抗癌认证”?就算视频里多夸了句“咱家排骨香到邻居来敲门”,这顶多算民间文学修辞,总不至于按“虚假宣传”的顶配来罚款吧?

要知道,45万可不是小数目,按咱普通小饭店的流水,可能得卖上几千盘锅包肉、几万碗阳春面才能凑齐,这哪是罚款,简直是把饭店的灶台都给搬空了。

更绝的是后续剧情。

记者连着两天联系相关部门,得到的回应比饭店打烊后的厨房还安静。

这就有点意思了——平时咱去菜市场买根葱少给一毛钱都得理论半天,怎么到了涉及几十万的行政处罚上,反而玩起了“沉默是金”?

难道这处罚决定书是按“盲盒”模式发的?打开之前谁也不知道里面写着啥,问起来还得保持神秘感?

说起来,现在的商家们面对“宣传”这事儿,早就跟惊弓之鸟似的。拍视频不敢说“最好吃”,只能说“我家狗闻着都摇尾巴”;写文案不敢提“最实惠”,顶多写“老板说再便宜就得当裤子”。

就这小心翼翼的架势,愣是能被揪出“违法广告”的辫子,还罚得这么惊天动地,难免让人怀疑:

这执法的尺子是不是没校准?毕竟,法律的尊严不在于罚得多狠,而在于罚得明白。要是连当事人都摸不清错在哪儿,围观群众看得云里雾里,那这处罚再“严厉”,也顶多像菜市场里吓唬麻雀的稻草人,看着唬人,实则站不住脚。

更讽刺的是,现在各地都在喊着“优化营商环境”,今天发个文件说要“给企业松绑”,明天开个会说要“柔性执法”。可到了拍个菜就罚45万的操作里,这些口号突然就变得像饭店墙上褪色的“顾客至上”一样,只剩下四个字的形状了。

咱普通老百姓也懂,广告不能瞎吹,执法得有依据,但“执法”和“执罚”终究不是一回事——前者是拿着规矩护着市场,后者怕不是拿着罚单盯着商家的钱袋子?

话说回来,要是这45万的罚款真有铁打的依据,那更该大大方方亮出来。比如视频里到底说了啥“违禁词”,违反了哪条法规,处罚标准是怎么算出来的。哪怕列个明细单,写上“夸菜香罚5万,拍锅铲角度不对罚10万”,好歹让老板死也死个明白。

可现在这“不回应”的态度,反而让大家脑补出一出出大戏:难道是系统抽风多打了个“0”?还是把“45块”误写成“45万”了?

最后想替黄老板问一句:要是拍个菜都能罚45万,那以后美食博主们是不是得持证上岗?探店视频里说句“这汤鲜掉眉毛”,是不是得先让眉毛来做个公证?

毕竟,按这标准,《风味人间》里那句“人类对美食的创造,从未停止”,说不定都得算“夸大宣传”——毕竟,总有人不爱吃香菜不是?

希望相关部门能早点从“沉默模式”切换到“解释模式”,别让这45万的罚单,最后成了全网围观的“天价笑话”。毕竟,饭店的灶台得靠烟火气暖着,执法的天平也得靠透明度撑着,不是吗?

评论